|

2011年5月9日

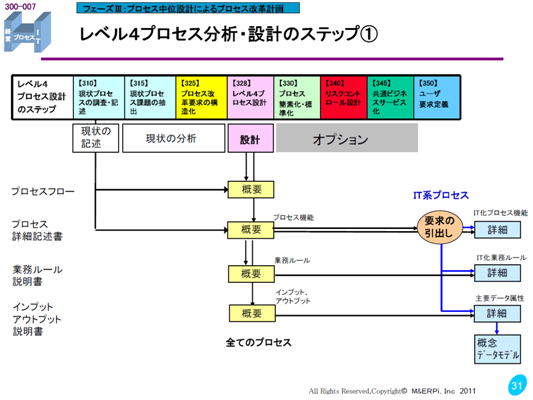

7.ITへのユーザー要求を引き出して整理する(レベル4)

いよいよプロセス要求をITシステム要求に変換するフェーズです。

全体像をもう一度振り返ってみます。

マネジメント&ERPインテグレーション資料より

前回までで、上図の左半分の、現状の記述、分析、設計として、

【310】現状プロセス(レベル4)の調査・記述(ブルーの部分)

↓

【315】現状プロセスの課題の抽出(ブルーの部分)

↓

【325】プロセス改革要求(レベル3)の構造化(黄色の部分)

↓

【328】レベル4プロセスの設計(ピンク色の部分)

まで完了しました。今週はそれから右の部分

【350】ユーザー要求定義(ITへの)(青色の部分)

を作成していきます(オプションのプロセスは省略です)。

ここでのポイントはやはりレベル4のプロセス参照モデルです。

マネジメント&ERPインテグレーション資料より

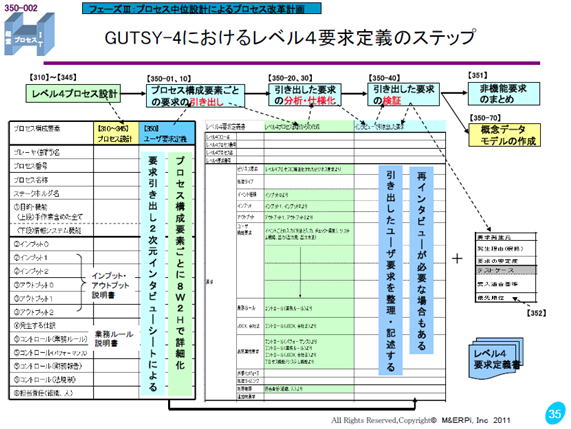

このプロセス参照モデル(レベル4)をベースにユーザーに2回インタビューします。

BABOK(R)の「引き出し」に相当します。

最初のインタビューで聴くことは、COBIT をベースにした情報要求基準で、7つの観点でユーザー要求を聴きます。

a. 有効性

b. 効率性

c. セキュリティ

d. インテグリティ

e. 可用性

f. コンプライアンス

g. 信頼性

などです。

聴くことがこのように明確になっていますから、インタビューの所用時間は約25分程度で済みます。

続いて、2度目のインタビューはプロセス構成要素ごとに、詳細な要求を聴きます。

8W2H(なぜ、誰が、いつ(処理のタイミング)、どこで、何を、どれを(どの選択)、誰に、どれを(対象)、どのように、どのくらい)を考慮するのが重要です。

こちらも聴くことが明確になっていますから、20分程度で済んでしまいます。

補足で3回目のインタビューをする場合でもわずか15分程度です。

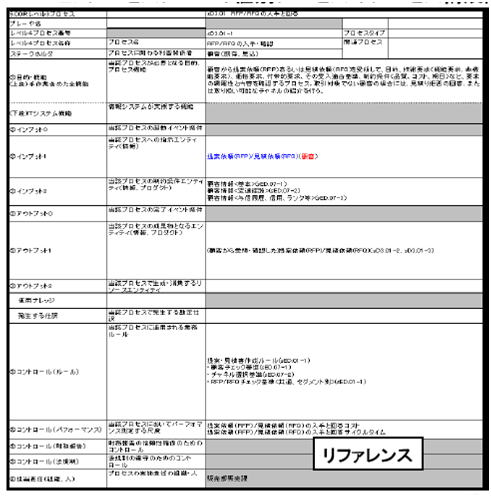

マネジメント&ERPインテグレーション資料より

上図のように、プロセス構成要素ごとに、ユーザー要求を「引き出し」たあと、「要求を分析・仕様化し」、つづいて「要求を検証」します。まさに、BABOK(R)の知識エリア[要求アナリシス]のタスクをそのまま実行します。

ちなみに、レベル2、レベル3のハイレベルのビジネスプロセスが「要求を体系化する」タスクに相当します。この方法論がBABOK(R)に準拠している理由がお分かりいただけると思います。

以上で、ITシステムへの要求を「引き出し」整理する(「要求を分析し・仕様化」、「要求を検証する」)フェーズがお分かりになったと思います。

レベル4プロセス設計からITシステムの「ユーザー要求を定義する」ステップがお分かりになったと思います。

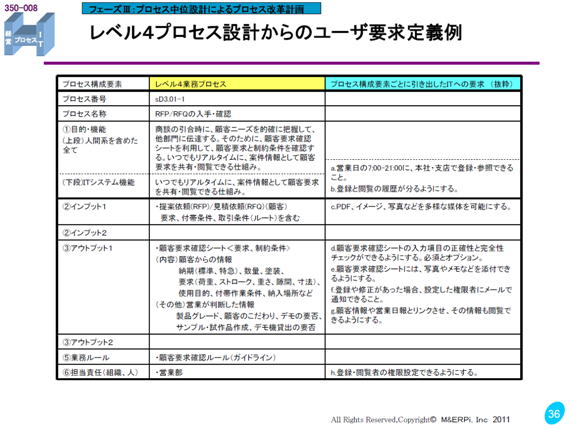

ITシステムへのユーザー要求定義の具体的な例は次のとおりです。

マネジメント&ERPインテグレーション資料より

つづいて、これら基に、

IT化業務(ビジネス)ルール

主要データ属性 → 概念データモデル

などを定義していきます(具体例は省略します)。

連載も長くなりました。

この方法論の、大きな7つのポイントについて考えてきました。

1.企業の事業概要を理解する

2.事業部長やCIOに戦略や課題を聴く

3.機能部門長から課題を聴く

4.機能部門課長から課題を聴く

5.ビジネス要求を定義する

6.現状プロセスを記述する

7.ユーザー要求を引き出して整理する

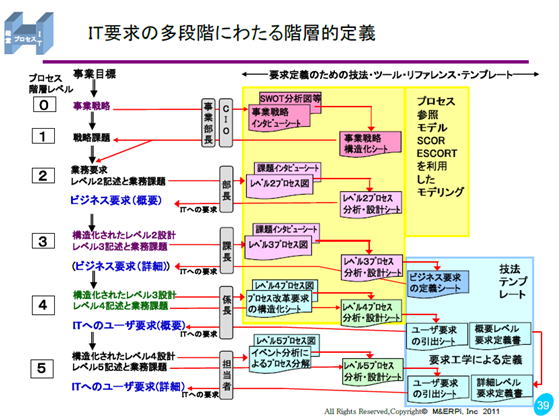

IT要求を、事業戦略から多段階にわたって階層的に定義していく方法論です。

全体像を図示すると以下のようになります。

マネジメント&ERPインテグレーション資料より

組織のプロセス資産として「ビジネスアナリシス標準」を持つことのメリットもお分かりになったと思います。

この連載のはじめに述べたように、BABOK(R)はビジネスアナリシスのタスクとテクニックを集めた知識体系でしかありませんので、そのまま使うわけにはいきません。いつそのタスクを実行するのか、どの程度の作業を実施するのか、また具体的にどのテクニックを使用するのかをプロセス(WBS)化する必要があります。そしてビジネスアナリシス標準として組織のプロセス資産を持たなければいけません。

最後に、それでは、一体、誰(どの組織)が、このようなビジネスアナリシス標準を策定するのでしょうか。外部コンサルタントに作成を依頼すればよいのでしょうか。

連載の最後として、次回に解説します。

少しお待ちください。

|