|

改訂 2010年11月22日

ITProにより、日経コンピュータ誌の記事が電子化されましたので、リンクしました。(2010年11月22日)

例えば、最近の日経コンピュータ誌(6月9日号)をみると「ITで千客万来」が特集されています。

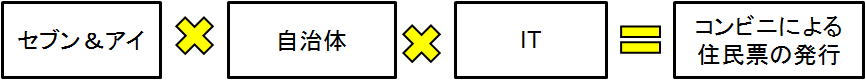

中を見ると、ITを駆使した従来では考えられなかった新しい商品やサービスが紹介されえています。ここでは異次元コラボレーションという形で、「ITによるビジネスイノベーション」を表現しています。

(以下のURLのITProの記事をご覧ください。)

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20101029/353634/?ST=system

【行政サービスをコンビニで】(セブン&アイ)

-コンビニの窓口で「住民票」と「印鑑登録証明」の発行が可能となりました。

-市役所窓口だと1通当たり616円かかるものが コンビニなら249円のコスト

ですみます。

-経済効果は何と530億円だそうです。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20101029/353629/?ST=system

財団法人 地方自治情報センター資料より

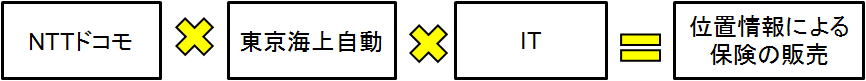

【ドコモワンタイム保険】(NTTドコモ)

-GPS機能付きの携帯なら、ホテル、ゴルフ場、空港などにいる人にレジャー

保険を売り込むことができます

-販売、契約、課金まで携帯電話で可能です

以下のITPro記事を参照してください。

「変化をチャンスに NTTドコモ」

ITPro記事より

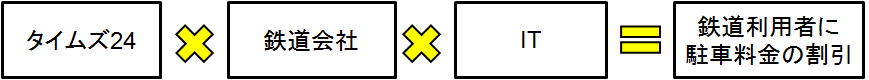

【交通ICパーク&ライド】(パーク24)

-駅のそばの「タイムズ24」に車を駐車し電車ででかけ、同じ駅に戻って

駐車料金を払う時にパスモをかざせば、駐車料の割引が受けられます

-パスモの降車情報を読み取ることにより可能となりました

以下のITPro記事を参照してください。

「パーク24 鉄道利用で駐車料金を割引」

ITPro記事より

【ITがビジネスを実行しています】

全ての異次元コラボに共通することは、ITがビジネスそのものを実行していることです。これは特に最近見かけるようになった新しい傾向と言えます。以前から金融業ではそのビジネスをITが実行していることはよく知られています。

例えば証券市場の業務はITのサーバー上(どこに存在するのか筆者はしりません)で行っています。銀行業務の多くも同様です。しかし、ITがビジネスを実行しているのは金融業などに限られた話でした。

製造業、流通業などではERP、SCM、CRMなどが重宝されていますが、ITはあくまで製品を作ったり(CADやCIM)、届けたりするためのプロセスの合理化が主たる目的で、製品やサービスそのものではありませんでした。ビジネスを側面から支援するケース(そこに多くのIT投資が行われてきたものです)がほとんどだったと言えます。

異次元コラボで実現しているものはすべて、製品・サービスそのものをITが実現しているわけで、いわばITがコアプロダクトそのものになっていると言えます。

ITの使い方がずいぶん変わってきていることに気がつきます。まさにITによるビジネスイノベーションが実現しているのです。

【無自覚のビジネスアナリシス】

もう一つの共通点は、すべて試行錯誤で実施している点です。各々の成功事例はお互いの関連は何もありません、メソドロジーに則っているわけでもありません。たまたま、成功しているものを集めただけのようです。

もし、共通のメソドロジーや知識体系が存在すれば、成功を何度も繰り返すことができます。残念なことに、成功事例の羅列であり、同じ業界の企業の刺激剤にはなると思いますが、主要成功要因(クリティカルサクセスファクター)の抽出にまでには至っていないため、成功を繰り返せるようなメソドロジーや知識体系にはいたっていません。

筆者から見ると、これらはまさにビジネスアナリシスに他ありません。異次元コラボの成功事例はいわばビジネスアナリシスを「無自覚」で実践した結果と言えます。ビジネスアナリシスやBABOK®を知らずに、試行錯誤を繰り返しながら成功に至ったものです。

当事者の方々は大変な苦労をされたと思います。ビジネスアナリシスやBABOK®という言葉すらご存じないかもしれません。たとえ知っていたとしても、PMBOK®(プロジェクトマネジメント知識体系)同様に、ITベンダーでもてはやされている最近のはやり言葉程度だと思っているのかもしれません。

もしビジネスアナリシス(及びその知識体系であるBABOK®)をしっかり身に着けることができるのならば、よりシステマチックにビジネスニーズからソリューションの定義(要求定義)まで、モレやムダがなく、さらに効率よく異次元コラボが実現できるのではないでしょうか。いわば「自覚した」ビジネスアナリシスを実践できれば、異次元コラボは飛躍的に発展するにちがいありません。

さらに言えば、ユーザー企業において、情報システム部門に求められているのは、ビジネスに貢献するIT(この特集では異次元コラボ)の創出ではないでしょうか。そのための方策として必須なのがビジネスアナリシスということになります。

それでは、上記異次元コラボの事例をBABOK®(特に知識エリア「エンタープライズアナリシス」)の見地で整理してみたいと思います。

この知識エリアには5つのタスクが定義されています。

-ビジネスニーズを定義する

-能力ギャップを診断する

-ソリューションアプローチを決定する

-ソリューションスコープを定義する

-ビジネスケースを定義する

当然ながら、これらのタスク(動詞表現されています)の主語はビジネスアナリストです。ビジネスアナリストがビジネスニーズを定義し、能力ギャップを診断し、...を決定し、ソリューションスコープを定義し、ビジネスケースを定義するのです。

特にこの「ビジネスニーズを定義する」タスクはBABOKのバージョン2で新しく追加されたタスクです。これがBABOKを「超上流工程」から「最上流工程」に変えたと言ってもよいものです。

これだけのタスクをすべて実行するビジネスアナリストの責任は極めて大きいと言えます。ビジネスの責任者やCIOに匹敵する人材(もしくは片腕)と言えるでしょう。

おのおののタスクの内容を前述の異次元コラボを例にして説明していきます。

タスク【ビジネスニーズを定義する】には重要な要素が3つあります。

[要素1: ビジネスのゴールと目標]

「コンビニで住民票を発行」(セブン&アイ)の例では、530億円の経済効果が相当します。そもそもビジネスのゴールや目標は事前に与えられていることが多いものです。しかしビジネス要求を明確にしていく過程において、目標の数字は大きくなることもありえます。

[要素2:ビジネス問題またはビジネス機会]

ビジネスニーズは大きくこの2つに分類されます。

-問題の悪影響(収益の損失、非効率性、顧客の不満、従業員の不満など)

-ソリューションがもたらすベネフィット(収益増加、コスト削減、市場シェア増)

など。

異次元コラボの例は全て新しい「ビジネス機会」です。そして候補となるソリューションのベネフィットを明確にしています。

「コンビニで住民票を発行」(セブン&アイ)の例では、大きな経済効果が相当します。

「ドコモワンタイム保険」ではリアルタイムで問題解決(ゴルフをする直前に保険に加入できること)が可能となりました。

「パーク&ライド」では顧客の利便性の追求、などです。

[要素3:期待される効果]

-新しいプロダクトやサービスなどを提供する能力を開発し競争上の優位を

創出する

-売上増やコスト削減による収益向上

-顧客満足度、従業員満足度

その他、安全性などがあります。

異次元コラボで実現したのは「新しいプロダクトやサービスによる競争上の優位」、「収益向上」「顧客満足」です。

いかがでしょうか、このタスクがバージョン2で新たに策定されたことの意義は極めて大きいことがお分かりになったでしょうか。「ビジネスニーズを定義する」ことの責任をビジネスアナリスト自らが宣言しているわけです。もはや、単なる橋渡し(Liaison)ではありえません。

ビジネスニーズを明確にするために業界知識は欠かせません。BABOK®2.0の知識エリア「基礎コンピテンシ」にはビジネスアナリシスを実践するために必須のコンピテンシ(知識やスキル)が紹介されています。その中の業界知識の部分を紹介します。

|

目的

|

定義

|

評価基準

|

|

ビジネスアナリストは組織が属する業界について知らなければならない。

|

業界での競争要因を理解すること。顧客セグメント、そのセグメントに共通する人口統計上その他の特徴を理解する。業界に影響を与える重要なトレンドを理解する。競合他社の動向。ビジネスアナリストは競争相手の動きに対応するため、進行中のイニシアティブを変更するように推奨する必要がある。

|

・業界に関連事項

・業界のトレンドを把握する

・組織の競合とパートナーの知識

・重要な顧客セグメントの知識

・業界共通の製品・製品タイプの

知識

・業界標準のプロセスや方法論

・業界の規制環境に関する知識

|

BABOK®2.0ガイドより引用

市場のセグメンテーションや、競合情報もビジネスアナリストは把握しておく必要があります。ビジネスニーズを定義する立場なので、当然と言えば当然です。しかし本当に身についていないと意味がありません。「無自覚のビジネスアナリシス」から「自覚するビジネスアナリシス」に変わるためには不可欠なものです。

従来、BABOKの解説として、タスクの中の詳細な要素にまで踏み込んだものはなかったと思います。しかしビジネスアナリシスを実践するためには具体的な要素まで落とし込む必要があります。

「無自覚のビジネスアナリシス」から「自覚するビジネスアナリシス」に変革するためには要素の理解が必要です。

KBマネジメントでは、ビジネスイノベーションを対象とした、認定コース「ビジネス戦略とエンタープライズアナリシス」を提供しています。

ご興味のある方は下記URLをご覧ください。

「無自覚のビジネスアナリシス」から「自覚するビジネスアナリシス」に変わることが可能です。

【ビジネス戦略とエンタープライズアナリシス】 IIBA®認定コース

⇒ 詳細はこちら

⇒ 公開コースのお申し込み

|